Das Wappen von Rückersdorf:

Amtliche

Beschreibung:

"Geteilt von Schwarz und Silber, darin ein linksgewendeter, aufspringender

Windhund in verwechselten Farben mit goldenem Halsband; unten rechts ein

rotes Schildchen mit silbernem Schrägbalken."

Bedeutung

der Wappenelemente:

Das Grundelement des Wappens - Schwarz-Silber mit aufspringendem Windhund

- ist das Familienwappen des Stifters der Rückersdorfer Kirche, Eberhard

Peringerstorfer, der 1447 gestorben ist. Sein Grabstein befindet sich

in der Evangelischen Kirche St. Georg in Rückersdorf.

Das rote Schildchen

mit dem silbernem Schrägbalken ist das Siegel eines "Albertus

de Rukerstorf". Dieser stammt aus einem Reichsministerialiengeschlecht

des 13. Jahrhunderts, welches sich nach seinem Sitz - Rückersdorf

- benannte. Die Reichsfarben Rot und Silber verweisen auf die ehemalige

Reichsfreiheit des Ortes.

Herkunft des Ortsnamens:

Der Ortsname "Rückersdorf"

leitet sich von einer Person namens Ruodger ab, der auf dem heutigen

Gemeindegebiet wahrscheinlich als erster eine Art Hof mit den dazugehörigen

Gebäuden errichtete und verwaltete. Der Name Ruodger (heute Rüdiger)

war im Mittelalter zusammen mit den Vornamen der Helden aus der mittelalterlichen

Sagenwelt damals weit verbreitet und beliebt. Er setzt sich aus folgenden

germanischen Wortbestandteilen zusammen.hruod = Ruhm und ger = Speer.Bei

einem Ruodger (bzw. heute Rüdiger) muss es sich also um einen Soldaten

gehandelt haben, der sich im Kampf Ruhm erworben und mit dem Speer gekämpft

hat.

Entwicklung des Ortsnamens:

Die Entwicklung des

Ortsnamens von Rückersdorf kann man am besten in alten Urkunden nachvollziehen.

Zu beachten ist dabei allerdings, dass mehrere Ortsnamen bzw. Bezeichnungen

in manchen Urkunden für den selben Ort gebräuchlich waren.

1234 Rüdigersdorf -> 1234 Ruchesdorf -> 1243 Rukerstorf ->

1256 Rugerstorf

1384 Ruckerstorff -> 1390 Rugersdorf -> 1429 Ruckersdorf -> 1553

Rughersdorf

-> 1557 Rückersdorf (heutiger Ortsname)

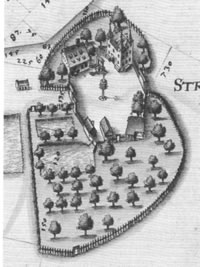

Das Rückersdorfer Gemeindegebiet um 1810:

Die

Ortsteile Rudolfshof und Kotzenhof, die 1808 zu Rückersdorf gekommen

waren, wurden 1953 aus dem Gemeindegebiet ausgegliedert und nach jahrelangen

Verhandlungen auf Wunsch der Einwohner und auf Betreiben der Stadt Lauf

nach Lauf eingemeindet.

Der Ortsteil Strengenberg, der 1808 ebenfalls dem Gemeindegebiet Rückersdorf

zugeschlagen wurde, blieb Gemeindegebiet.

Die Ludwigshöhe, die bis ins 19. Jahrhundert als "Schmalzberg" bezeichnet wurde, erhebt sich 409 m über NN zwischen dem Ortskern von Rückersdorf und der Stadt Lauf.

Bereits 1504 als ein "guter Rastplatz" beschrieben entwickelte sich die Ludwigshöhe ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem beliebten Ausflugsziel. Der Nürnberger Zimmermeister Johann Christian Viehbeck erwarb um diese Zeit 3 Tagwerk Land, erbaute ein Wohnhaus und richtete eine Gastwirtschaft in diesem Haus ein. Mit Entschließung des bayerischen Innenministeriums vom 29. Dezember 1864 wurde der Schmalzberg auf Antrag Viehbecks zu Ehren König Ludwigs II., der am 10. März 1864 den bayerischen Thron bestiegen hatte, in Ludwigshöhe offiziell umbenannt. Ursprünglich nur als Name für die Ansiedelung Viehbecks gebraucht, stetzte sich der Name Ludwigshöhe bald als Bezeichnung für den gesamten Schmalzberg durch.

1896 wurde der zunehmenden Bedeutung der Ludwigshöhe als Ausflugsziel der Nürnberger Bevölkerung dadurch Rechnung getragen, als in diesem Jahr im Zuge des Eisenbahnbaus ein Haltepunkt "Ludwigshöhe" errichtet worden ist. Das Ziel Viehbecks, die Ludwigshöhe als einen Vergnügungsort für die Nürnberger Bevölkerung einzurichten, wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts erreicht. Durch Veranstaltungen, wie etwa Sommerfeste, Sonnwendfeiern o.ä., sollen im Jahre 1905 ca. 40.000 Ausflügler und ca. 200 Kurgäste die Ludwigshöhe besucht haben. U.a. die Veranstaltungen sorgten für einen wahren Ansturm, so dass aus Erlenstegen beispielsweise die Leute zu Fuß kamen und Sonderzüge auf der Bahnlinie eingesetzt werden mussten, um den Besucheransturm zu bewältigen.

Im Zuge dieser Beliebtheit der Ludwigshöhe gründete sich 1899 der Verschönerungsverein Rückersdorf, welcher zusammen mit dem 1912 gegründeten Verkehrs- und Verschönerungsverein Ludwigshöhe nicht nur kräftig Werbung für die Ludwigshöhe betrieben sondern auch Wanderwege nebst Markierungen, Ruhebänke und Orientierungstafeln installierte. Diese positive Entwicklung wurde durch den Beginn des Ersten Weltkrieges jäh unterbrochen.

Heute ist die Ludwigshöhe

ein begehrtes und hochbezahltes Wohngebiet. Hatte die Besiedelung bis

1928, als gerade mal 12 Häuser auf der Ludwigshöhe standen,

eher geringe Bedeutung, setzte nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1955 eine

rege Besiedelungstätigkeit ein. In den 50er Jahren zählte die

Ludwigshöhe bereits 44 Häuser. Die "Bayernbodensiedlung",

die ab 1970 mit 23 Reihen- und 23 Doppelhäusern sowie 15 Einzelhäusern

errichtet wurde, trug dazu bei, dass sich der Südhang der Ludwigshöhe

zum Pegnitztal hin zu einer attraktiven, wenn auch nicht ganz günstigen

Wohnlage in Rückersdorf entwickelte.

Der Strengenberg:

Der Strengenberg liegt am östlichen Abhang der Ludwigshöhe in Richtung Lauf und bezeichnet einen zur Rückersdorf gehörigen Weiler, der im Zuge der Ausbreitung des Ortes an der Ludwigshöhe mittlerweile mit dem Ort zusammengewachsen ist.

Der Name dieses Weilers rührt wahrscheinlich von einer Familie Streng her. So hatte ein Eberlein Streng laut Eintragungen in einem Grundbuch des Nürnberger Katharinenklosters von 1514 einen Gutsbesitz mit Feldern, Wiesen und einem Stück Wald, welches sich am Schmalzberg, heute Ludwigshöhe, befunden habe. Somit ist sicher, dass das Gut Strengenberg in die Lehensherrschaft des Nürnberger Katharinenklosters gehörte.

Lange

Zeit war dieses Gut, das sich aus einem Haupthaus und verschiedenen Nebengebäuden

zusammensetzte, die einzige Bebauung.

Im Dreißigjährigen Krieg verwüstet, wurde das Gut im Laufe

der Zeit wieder aufgebaut. Das Haupthaus erhielt seine endgültige,

noch heute erhaltene Gestalt 1774 durch einen Dr. Ludwig Wittwer, seines

Zeichens Arzt und Physiker.

Der Weiler Strengenberg wurde erst 1808 der Gemeinde Rückersdorf

gemeinsam mit den Dörfern Kotzenhof und Rudolfshof zugeschlagen.

Während die beiden letzt genannten Ortsteile 1953 in die Stadt Lauf

eingemeindet wurden, blieb der Ortsteil Strengenberg bei der Gemeinde

Rückersdorf.

Zur Geschichte des Ortes können Sie bei der Gemeindeverwaltung auch

folgende zwei interessante Bücher erwerben

"Rückersdorf - ein Ort im Wandel"

Dieses Buch von Evi Kleinöder und Wilhelm Rosenbauer

gibt einen ausführlichen Abriss der Ortsgeschichte Rückersdorfs

von den Anfängen im 8. Jahrhhundert bis zum Ende der Gebietsreform

in Bayern ca. 1977.

Neben einer ausführlichen Darstellung der politischen Geschichte enthält dieses informative und leicht lesbar geschriebene Buch einen Überblick über die Geschichte der Kirchen und Schulen in Rückersdorf sowie der "Ortsteile" Strengenberg und Ludwigshöhe.

Bibliographische

Angaben:

Herausgeber: Gemeinde Rückersdorf,

Geiger-Verlag, Horb am Neckar, 1984,

ISBN 3-89570-128-9

"Rückersdorf heute "

Dieser Bildband mit Fotos von Gerd Hirschmann gibt einen Einblick in die Vielfalt des Rückersdorfer Ortsbildes und des Gemeindelebens. Die Texte von Evi Kleinöder über die Geschichte des Ortes und von 1. Bürgermeister Werner Pleyer über die Partnergemeinde Sarntal in Südtirol runden dieses Buch ab.

Bibliographische

Angaben:

Herausgeber: Gemeinde Rückersdorf

Geiger-Verlag, Horb am Neckar, 1995,

ISBN 3-89570-116-5